Wir erleben gerade die Epoche des digitalen Extremismus. Man kennt es aus den Nachrichten: Jugendliche und junge Erwachsene radikalisieren sich in sozialen Netzwerken im Internet und treten Terrororganisationen im In- oder Ausland bei. Aber welche Rolle spielt Social Media bei einer Radikalisierung eigentlich genau?

von Nils Weinlein

Islamistische Anschläge in Paris und Wien. Der rassistisch motivierte Anschlag in Hanau. Rechtsextreme Chatgruppen in der Polizei und bei der Bundeswehr. Reichsflaggenschwingende „Querdenker*innen“ auf Demonstrationen in Berlin, die den Reichstag stürmen wollen – das Jahr 2020 offenbart eindrücklich, dass radikales Gedankengut nach wie vor fest in verschiedenen Teilen unserer Gesellschaft verankert ist. Die COVID-19-Pandemie verschärft die Lage zusätzlich: Extremist*innen polarisieren mit diversen

Verschwörungserzählungen in sozialen Netzwerken und finden dort neue Anhänger*innen (Guhl & Gerster, 2020). Die

Radikalisierung über das Internet stellt allerdings nicht erst seit dem Beginn der Coronapandemie ein Problem für unsere Gesellschaft dar: Rechtsextremist*innen waren bereits in den 1990er Jahren im Netz aktiv. Islamistische Extremist*innen nutzen soziale Medien spätestens seit dem syrischen Bürgerkrieg intensiv, um neue Gefolgsleute zu rekrutieren und ihre ideologische Botschaft zu verbreiten. Doch was führt überhaupt dazu, dass sich eine Person radikalisiert?

Der Fall Leonora M.: Leonora M. aus Sachsen-Anhalt konvertiert unbemerkt von ihrer Familie zum Islam. Im Internet und über soziale Medien, wie Facebook und WhatsApp-Gruppen, gerät sie in Kontakt mit islamistisch-extremistischem Gedankengut. Sie radikalisiert sich. Im Jahr 2015 reist die damals 15-Jährige von Deutschland nach Syrien aus, um dort ein Mitglied der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) zu heiraten. Das Auswärtige Amt holt sie im Dezember 2020 als sogenannte „IS-Rückkehrerin“ zusammen mit ihren zwei aus dieser Ehe stammenden Kindern zurück nach Deutschland. Im Januar 2021 wird sie unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Als Quellen für diese Falldarstellung wurden zwei Artikel herangezogen, die vom NDR und der Tagesschau veröffentlicht wurden (Kabisch, von der Heide & Musawy, 2019; Kabisch & von der Heide, 2021).

|

Die „3 Ns“ der Radikalisierung

Erfreulicherweise ist es nicht so, dass jede Person automatisch zum*r Terroristen*in wird, die in Chatgruppen eine politisch rechte Einstellung vertritt oder auf Instagram eine konservative Auslegung des Islams verteidigt. Durch soziale Medien alleine wird niemand zum*r Gewalttäter*in. Dazu gehört schon mehr, denn so eine Radikalisierung ist ein durchaus komplexer Prozess. Ausschlaggebend dafür, dass sich Menschen radikalisieren, ist das Zusammenspiel von drei psychologischen Faktoren, meinen zumindest der renommierte Terrorismus-Forscher Arie Kruglanski und sein Kollege David Webber. Diese drei Faktoren nennen sie die „3 Ns“ (Webber & Kruglanski, 2017):

1) „Needs“ (deutsch: Bedürfnisse)

Damit sind die Bedürfnisse der Person gemeint, die sie dazu motivieren, sich zu radikalisieren. Stellt man sich die Frage nach den möglichen Anlässen, die Extremist*innen zu Gewalttaten bewegen könnten, fallen einem verschiedene Gründe ein. Man denkt beispielsweise an das Bedürfnis nach Ehre oder Rache, an Erniedrigung oder Ungerechtigkeit, an Religion oder Nationalität. Auch die Loyalität gegenüber einer Führungsperson oder die Überzeugung, im Jenseits Vorteile zu bekommen, kann als motivierender Antrieb gesehen werden. Bestimmt ist manche*r Terrorist*in außerdem an sozialem Status oder finanziellem Nutzen interessiert. Aber: All diesen Punkten liegt eigentlich eine gemeinsame motivationale Kraft zugrunde, ein Bedürfnis, das Quest for Significance genannt wird: Das Streben nach Bedeutsamkeit (Kruglanski et al., 2014; Webber & Kruglanski, 2017). Dieses Streben wird meistens durch ein auslösendes Ereignis hervorgerufen, beispielsweise dadurch, dass ein möglicher Bedeutsamkeitsgewinn wahrgenommen wird. So kann unter anderem auch erklärt werden, warum sich damals so viele Menschen bereitwillig der nationalsozialistischen Bewegung anschlossen: Hitler versprach seinem Volk nicht weniger als das Bedeutendste der Welt zu sein. Jedem*r „arischen“ deutschen Bürger*in wurde in seiner Diktatur die Möglichkeit angeboten, als Mitglied der Bewegung und Teil der „Herrenrasse“ an Bedeutsamkeit gewinnen zu können.

2) „Narratives“ (deutsch: Geschichten)

Bei diesem Einflussfaktor kommt die Rolle der Ideologie ins Spiel. Denn nur weil manche Personen nach Bedeutsamkeit streben, werden diese deshalb noch lange nicht zum*r Terroristen*in, sondern vielleicht eher Fernsehmoderator*in, Politiker*in oder Popstar. Das heißt, gewalttätiger Extremismus muss als legitimes Mittel zum Bedeutsamkeitsgewinn erscheinen. Es braucht also ein ideologisches Narrativ, das Terrorismus als Mittel zur Verteidigung der eigenen Gruppe rechtfertigt und dafür Ruhm und Hochachtung verspricht. Die Gewalt wird dabei je nach Ideologie unterschiedlich gerechtfertigt, manchmal wird sich auf religiöse Lehren oder Schriften berufen, manchmal auf eine nationalistische oder ethnozentrische Gesinnung (Webber & Kruglanski, 2017). Im Fall Stephan B. waren es wohl vor allem antisemitische Ideologien, die für seinen Angriff auf eine Synagoge entscheidend waren. In seiner menschenverachtenden Weltanschauung betrachtete er jüdische Menschen als Ursprung allen Übels, schuld an der Flüchtlingskrise, schuld an der Emanzipation der Frauen, schuld an seiner eigenen Unzulänglichkeit.

3) „Networks“ (deutsch: Netzwerke)

Die finale Komponente der fatalen N-Trilogie der Wissenschaftler Webber und Kruglanski (2017) beinhaltet das soziale Netz, insbesondere Gruppendynamiken. Damit eine Person überhaupt an eine gewaltrechtfertigende Ideologie glauben kann, braucht es eine Gruppe, die einvernehmlich die Gültigkeit dieser Ideologie behauptet. Das liegt daran, dass Menschen sich mit Anderen vergleichen, um zu überprüfen, ob ihre Ansichten und ihr Verhalten angemessen sind (Festinger, 1954). Einfach ausgedrückt: Wenn niemand sonst an die Terror-Ideologie glaubt, kommt man selbst auch nicht auf die Idee, diese als wahr anzusehen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die 15-Jährige Leonora M. von sich aus tausende Kilometer in ein Kriegsgebiet gereist wäre, um dort die Drittfrau eines völlig fremden Kämpfers zu werden. Ohne die extremistischen Kontakte, die ihr sowohl die radikale Ideologie nahebrachten als auch das logistische Netzwerk für die Reise boten, hätte die Jugendliche Deutschland nicht verlassen. Aber dynamische Gruppenprozesse spielen nicht nur eine entscheidende Rolle, wenn es um den Glauben an die Ideologie geht, sondern auch in Bezug auf das tatsächliche Handeln. So sind Entscheidungen, die von Gruppen getroffen werden, in der Regel extremer als Entscheidungen, die von Einzelpersonen getroffen werden (Strandberg et al., 2019; Sunstein, 2002). Außerdem ist die Bedeutung von radikalen Gruppen für die einzelnen Mitglieder oft immens, sie werden zu einer zweiten Familie (Webber & Kruglanski, 2017). In solchen Fällen verschmilzt das Individuum mit der Gruppe und die eigene Identität wird mit der Gruppenidentität gleichgesetzt. Man definiert sich beispielsweise nicht mehr als die Schülerin Leonora M., Tochter eines Bäckers aus Sachsen-Anhalt, sondern als Teil des gottgewollten Kalifats der wahren Glaubenden. Solche „verschmolzenen“ Individuen sind zudem gewillter, sich selbst zum Schutz der Gruppe zu opfern und Gewalt im Namen der Gruppe auszuüben (Swann et al., 2009). Eine ideale Ausgangsvoraussetzung für spätere Gräueltaten im Namen der Ideologie.

|

Der Fall Stephan B.:

Stephan B. legt ein gutes Abitur ab

und beginnt daraufhin ein Chemiestudium. Nach einer schweren Operation bricht

er das Studium ab und lebt fortan zurückgezogen bei seiner Mutter in der Nähe

von Eisleben. Er radikalisiert sich selbst über das Internet, trifft sich

anonym auf sogenannten Imageboards mit Gleichgesinnten. 2015 ersteht er eine Waffe

im Internet. Nach dem Attentat von Christchurch im März 2019, bei dem ein

Rechtsextremer 51 Muslim*innen ermordete, beginnt B., mit Metallrohren und

einem 3D-Drucker Schusswaffen zu bauen. Er stellt Molotow-Cocktails und

Splitterbomben her, befüllt sich Munitionshülsen. Am 9. Oktober 2019 fährt der

27-Jährige schwerbewaffnet nach Halle an der Saale. Es ist Jom Kippur, der

höchste jüdische Feiertag. Er versucht, die lokale Synagoge zu stürmen, in der

sich zu diesem Zeitpunkt über 50 Menschen aufhalten, scheitert mit seinen

selbstgebauten Waffen allerdings an der massiven Holztür. Daraufhin erschießt

er eine Frau vor der Synagoge, fährt weiter zu einem Dönerrestaurant, ermordet

dort einen jungen Mann. Er feuert Schüsse auf neun weitere Personen ab, die wie

durch ein Wunder alle überleben. Seine Taten streamt er live per Helmkamera ins

Internet. Nach seiner Festnahme und während des Gerichtsprozesses zeigt Stephan

B. offen seine rassistische, antisemitische und fremdenfeindliche Gesinnung. Auf

seinen Festplatten finden die Ermittler*innen einschlägiges Material, darunter

Hitlers „Mein Kampf“, Bilder von Hakenkreuzen, ein Videomitschnitt des

Attentats von Christchurch. In seinem Schlusswort vor dem Gericht leugnet der

Angeklagte den Holocaust. Am 21. Dezember 2020 wird B. vom Oberlandesgericht

Naumburg unter anderem wegen zweifachen Mordes, vielfachen Mordversuchs und

Volksverhetzung zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung

verurteilt.

Als Quellen für diese Falldarstellung wurden fünf Artikel

herangezogen, die von der Süddeutschen Zeitung, der Tagesschau und dem Spiegel veröffentlicht

wurden (Ramelsberger, 2020; Tagesschau 2019, 2020; Lakotta, 2020; Spiegel, 2019).

|

Die Rolle der sozialen Medien

‚Das ist ja alles schön und gut‘, mag man sich nun denken. Diese drei Faktoren sind also für eine Radikalisierung nötig. Das passiert aber auch völlig unabhängig von sozialen Medien, was haben die also damit zu tun? – Stimmt. Diese Prozesse können natürlich auch ablaufen, ohne dass soziale Medien involviert sind. Gewalttätigen Extremismus gibt es bereits seit Jahrtausenden, das Internet gerade einmal 50 Jahre. Doch wie alles andere, geht auch der Terror mit der Zeit. Extremist*innen machen sich die globale Vernetzung zunutze und verbreiten ihr Gedankengut heutzutage geschickt digital. Generell kann die Nutzung sozialer Medien dazu führen, dass sich Menschen weniger einsam und verbundener mit Freunden fühlen (große Deters & Mehl, 2013). Man kann in sozialen Netzwerken die eigenen Gedanken und Gefühle ausdrücken und erhält soziale Unterstützung, die wiederum positive Gefühle hervorruft (Oh et al., 2014). Social Media allein ist also kein Auslöser für Radikalisierungsprozesse: Die Wirkung der sozialen Medien kann eher als Verstärker, als Katalysator verstanden werden (Rieger et al., 2020). Und so kann dieser verstärkende Effekt an jedem der „3 N“ ansetzen:

1) „Needs“ (deutsch: Bedürfnisse)

Personen, die in ihrem Leben nach Bedeutsamkeit streben, erleben – wie andere Menschen auch – in digitalen sozialen Netzwerken Verbundenheit. Sie fühlen sich dort unterstützt und wohl. Mal angenommen, die Unterstützung kommt nun von einer extremistischen Gruppierung und diese Personen stellen zudem fest, dass andere Gruppenmitglieder durch ihre terroristischen Taten an Bedeutsamkeit innerhalb der Gruppe gewinnen. Dann kann es passieren, dass die Möglichkeit eines solchen Bedeutsamkeitsgewinns auch für sich selbst erkannt wird. Die Quest for Significance führt also dazu, dass man ebenfalls den Status als Märtyrer*in oder Held*in anstrebt, den die anderen Gruppenmitglieder erreichen (Webber & Kruglanski, 2017). Stephan B. zeigt anschaulich, wie so ein Prozess ablaufen kann: Der Anschlag von Christchurch und dessen Präsenz in den sozialen Medien verdeutlichten ihm die Bedeutsamkeit, die man als Attentäter*in erreichen kann. Der Rechtsextreme, der in zwei neuseeländischen Moscheen über 50 Menschen tötete, filmte seine Mordserie mit einer Helmkamera und strahlte das Geschehen live über Facebook aus. Dort verbreitete sich das Video in rasender Geschwindigkeit: In den ersten Stunden nach dem Anschlag fanden sich in dem sozialen Netzwerk über eine Million Kopien des Tatvideos (Rieger et al., 2020). Ein paar Monate später eiferte Stefan B. seinem Vorbild nach und ließ seine Gleichgesinnten ebenso live per Video-Stream an seinem Angriff auf die Synagoge teilhaben.

2) „Narratives“ (deutsch: Geschichten)

Aufgrund ihrer immensen Reichweite sind Online-Medien perfekt dafür geeignet, ideologische Narrative zu verbreiten. Es ist also wenig verwunderlich, dass Extremist*innen ganze Medieninstitutionen errichtet haben, um im Netz ihre

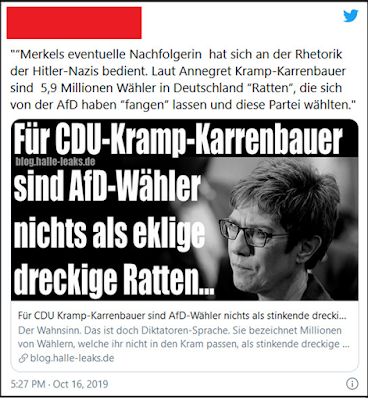

Propaganda zu streuen. So finden sich beispielsweise im ultra-rechten Spektrum unzählige pseudo-journalistische Websites, Blogs und vorgebliche Online-Zeitungen. Wie so eine erfolgreiche Verbreitung der eigenen Ideologie funktionieren kann, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 2018: Als Angela Merkel die Entscheidung der Essener Tafel kritisierte, keine Menschen mit Migrationshintergrund mehr aufzunehmen, wurde ihr von dem rechtsextremen Blog „Halle Leaks“ ein gefälschtes Zitat zugeschrieben. Dieser stark verzerrte Artikel wurde bei

Facebook 134-mal häufiger geteilt als der entsprechende Artikel der „Zeit“ zu dem Thema (Rieger et al., 2020). Auch auf

Twitter verbreiten sich Falschmeldungen schneller und weiter als wahre Nachrichten, wie eine Studie von Vosoughi, Roy und Aral 2018 zeigen konnte. Dazu sind Aufrufe zu Handlungen im Namen der Ideologie unverschleiert in sozialen Netzwerken zu finden, so beispielsweise auf

YouTube: „Wehr dich – Werde aktiv“ heißt es dort in einem kürzlich veröffentlichten Propaganda-Video einer deutschen rechtsextremen Gruppierung.

3) „Networks“ (deutsch: Netzwerke)

Die globale Ausbreitung des Internets und der sozialen Medien hat es der Menschheit ermöglicht, soziale Netzwerke unabhängig von dem physischen Ort der einzelnen Mitglieder aufzubauen und sich mit anderen Personen weltweit zu verknüpfen. Diese Entwicklung ist auch für Extremist*innen vorteilhaft, die über Online-Plattformen transnational Wissen und Erkenntnisse austauschen, Wahlen beeinflussen, Spenden sammeln und Informationskampagnen koordinieren (Davey & Ebner, 2017). Ultra-rechte Gruppen arbeiten heutzutage weltweit zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen und ihren Einfluss zu vergrößern. Die Macht dieser globalen digitalen Vernetzung demonstrierte Stephan B.: Auch solch eine im realen Leben zurückgezogene Einzelperson fand im Internet ein soziales Netzwerk, das sie zu grausamer Gewalt mobilisierte.

Online-Propaganda in sozialen Medien

Gerade die Verbreitung von Propaganda über soziale Medien ist eine beliebte Methode von Extremist*innen, um zu polarisieren und neue Anhänger*innen zu gewinnen. So sind extremistische Inhalte im Internet mittlerweile allgegenwärtig, wie eine 2016 durchgeführte repräsentative Befragung von über 1.000 14- bis 19-Jährigen in Deutschland ergab: Ungefähr die Hälfte von ihnen kam über soziale Netzwerke bereits zumindest gelegentlich mit extremistischen Inhalten in Kontakt (Reinemann et al., 2019). In Bezug auf Videoplattformen wie

YouTube gaben zudem ungefähr 35 Prozent der Jugendlichen an, dort schon gelegentlich auf extremistische Inhalte gestoßen zu sein (Reinemann et al., 2019). Dr. Lena Frischlich ist derzeit Vertretungsprofessorin für Medienwandel am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Psychologin beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit Propaganda, die online und in sozialen Medien verbreitet wird. Sie erforscht beispielsweise die Akteur*innen und Zielgruppen manipulativer Online-Kommunikation. „Generell kann man sagen, dass in Online-Medien neue Gelegenheitsstrukturen für Extremist*innen entstehen – sei es, dass bei

Instagram mit inspirierenden Bildern Sinnhaftigkeit und Gemeinschaft innerhalb extremistischer Gruppierungen versprochen wird; sei es, dass im Game-Chat menschenfeindliche und rassistische Ideologien beworben werden oder per Instant-Messenger zum bewaffneten Widerstand gegen verschiedene Feindbilder aufgerufen wird.“, beschreibt Dr. Frischlich die Propaganda, die online verbreitet wird. Sie meint: „Eigentlich ist für jede Zielgruppe etwas dabei, sei es ein ultra-rechtes Hochglanzmagazin für (traditionell ältere) Zeitungslesende oder eine App des selbsterklärten ‚Islamischen Staates‘ (Daesh oder IS) für Kinder.“

Doch was kann man dagegen tun?

Bleiben soziale Netzwerke also in Zukunft die neue Brutstätte für Terrorist*innen? Nun, das kommt ganz darauf an, wie wir uns als digitale Gemeinschaft verhalten. Der Effekt von Propaganda passiert nie im luftleeren Raum: Gesellschaftliche, soziale und individuelle Gegebenheiten beeinflussen, inwieweit Propaganda ihre Wirkung tatsächlich entfalten kann (Rieger et al., 2020). Und genau wie Extremist*innen soziale Medien nutzen, um ihr Gedankengut zu verbreiten, liegen hier auch vielversprechende Ansatzpunkte für Präventionsmaßnahmen: Passende digitale Gegenangebote im Netz zu etablieren, könnte ein erster wichtiger Schritt sein (Rieger et al., 2020). „Online-Medien sind selbstverständlicher Bestandteil unserer Lebenswelt geworden – wir entscheiden also mit, wie demokratisch es dort zugeht, etwa indem wir uns für Menschenrechte stark machen, Hass und Hetze widersprechen oder auch mal Inhalte liken und verbreiten, die sich für Demokratie stark machen oder Mitgefühl und Empathie zeigen.“, verdeutlicht Dr. Frischlich. Denn ständiger Hass und Hetze im Internet haben fatale Folgen: Das Mitgefühl, das man eigentlich automatisch für andere Menschen empfinden würde – beispielsweise für Geflüchtete, die in ihrer Heimat durch Krieg oder Verfolgung bedroht sind – wird durch Verachtung und Geringschätzung ersetzt (Bilewicz & Soral, 2020). „‚Das Netz als Lebensraum ernst nehmen‘ heißt aber auch, genug Ressourcen für hochwertige Informationen, gute Moderation, Sozialarbeit und Recht im Netz zur Verfügung zu stellen.“, findet die Psychologin. „Und hier sind dann Politik und Plattformen gefordert.“

Der Autor bedankt sich herzlich bei Dr. Lena Frischlich für ihre Beiträge.

Literatur:

Bilewicz, M., & Soral, W. (2020). Hate speech

epidemic. The dynamic effects of derogatory language on intergroup relations

and political radicalization. Advances in Political Psychology, 41(S1),

3–33. https://doi.org/doi: 10.1111/pops.12670

Davey, J., & Ebner, J. (2017). The Fringe

Insurgency. Connectivity, Convergence and Mainstreaming of the Extreme Right.

Institute for Strategic Dialogue.

https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2017/10/The-Fringe-Insurgency-221017_2.pdf

große Deters, F., & Mehl, M. R. (2013). Does

posting Facebook status updates increase or decrease loneliness? An online

social networking experiment. Social Psychological and Personality Science,

4(5), 579–586. https://doi.org/10.1177/1948550612469233

Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison

Processes. Human Relations, 7(2), 117–140.

https://doi.org/10.1177/001872675400700202

Guhl, J., & Gerster,

L. (2020). Krise und Kontrollverlust. Digitaler Extremismus im Kontext

der Corona-Pandemie. Institute for Strategic Dialogue.

https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2020/11/ISD-Krise-und-Kontrollverlust-German-2.pdf

Kruglanski, A. W.,

Gelfand, M. J., Bélanger, J. J., Sheveland, A., Hetiarachchi, M., &

Gunaratna, R. (2014). The psychology of

radicalization and deradicalization: How significance quest impacts violent

extremism. Advances in Political Psychology, 35(S1), 69–93.

https://doi.org/10.1111/pops.12163

Oh, H. J., Ozkaya, E., & LaRose, R. (2014). How

does online social networking enhance life satisfaction? The relationships

among online supportive interaction, affect, perceived social support, sense of

community, and life satisfaction. Computers in Human Behavior, 30, 69–78.

https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.07.053

Reinemann, C.,

Nienierza, A., Fawzi, N., Riesmeyer, C., & Neumann, K. (2019). Jugend –

Medien – Extremismus. Wo Jugendliche mit Extremismus in Kontakt kommen und wie

sie ihn erkennen. Springer VS.

Rieger, D., Frischlich,

L., Rack, S., & Bente, G. (2020). Digitaler Wandel,

Radikalisierungsprozesse und Extremismusprävention im Internet. In B. Ben Slama

& U. Kemmesies (Eds.), Handbuch Extremismusprävention –

Gesamtgesellschaftlich. Phänomenübergreifend

(pp. 351–388). Bundeskriminalamt.

Strandberg, K., Himmelroos, S., & Grönlund, K.

(2019). Do discussions in like-minded groups necessarily lead to more

extreme opinions? Deliberative democracy and group polarization. International

Political Science Review, 40(1), 41–57.

https://doi.org/10.1177/0192512117692136

Sunstein, C. R. (2002). The law of group polarization.

The Journal of Political Philosophy, 10(2), 175–195.

https://doi.org/10.1177/0192512117692136

Swann, W. B. Jr., Gómez, Á., Seyle, D. C., Morales, J.

F., & Huici, C. (2009). Identity fusion: The interplay of personal and

social identities in extreme group behavior. Journal of Personality and

Social Psychology, 96(5), 995–1011. https://doi.org/10.1037/a0013668

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The

spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146–1151.

https://doi.org/10.1126/science.aap9559

Webber, D., & Kruglanski, A. W.

(2017). Psychological factors in radicalization: A „3N“ approach. In G.

LaFree & J. D. Freilich (Eds.), The Handbook of the Criminology of

Terrorism (pp. 33–46). Wiley Blackwell.

https://doi.org/10.1002/9781118923986.ch2

Quellen Leonora M.:

Kabisch, V., & von

der Heide, B. (2021, 08. Januar). IS-Rückkehrerin aus U-Haft entlassen.

Tagesschau. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/leonora-messing-101.html

Kabisch, V., von der

Heide, B., & Musawy, A. (2019, 20. November). Leonora – Wie ein Vater seine

Tochter an den IS verlor. NDR.

https://www.ndr.de/fernsehen/programm/epg/Leonora-Wie-ein-Vater-seine-Tochter-an-IS-verlor,sendung975128.html

Quellen Stephan B.:

Lakotta, B. (2020, 09.

Dezember). Letzte Worte voller Hass. Spiegel.

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/halle-attentaeter-stephan-balliet-und-seine-welt-letzte-worte-a-81f7e600-0e1a-41bd-90d7-b8294f02eae3

Ramelsberger, A. (2020,

29. März). Attentäter von Halle legt umfassendes Geständnis ab. Süddeutsche

Zeitung.

https://www.sueddeutsche.de/politik/sachsen-anhalt-anschlag-halle-gestaendnis-1.4861340

Spiegel. (2019, 08.

November). Halle-Attentäter hatte Hitlers „Mein Kampf“ auf dem PC.

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/halle-anschlag-attentaeter-hatte-hitlers-mein-kampf-auf-dem-pc-a-1295555.html

Tagesschau. (2019, 16.

Oktober). Stephan B. besorgte sich Waffe im Internet.

https://www.tagesschau.de/inland/halle-attentaeter-101.html

Tagesschau. (2020, 21.

Dezember). Höchststrafe für Halle-Attentäter.

https://www.tagesschau.de/inland/rechtsextremismus/halle-attentat-urteil-101.html

Kommentare

Kommentar veröffentlichen